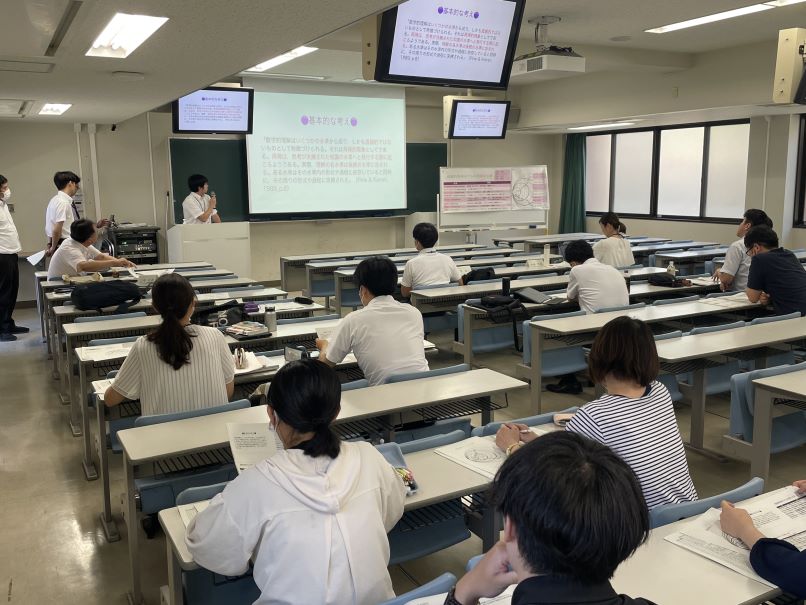

大学で開催された「授業づくりラボ」に参加しました。教師は伝えたい一心でも、子どもにとっては押し付けになっている場合がある、ということを考えさせられました。子どもたちに意見を一方的に押し付けるのではなく、今日のテーマであったライフスキル教育のように、意思決定の場を子どもたちに与えることが大切だと学びました。健康教育をする場面において、例えば、薬物乱用防止を教えることがあれば、薬物乱用が身体に悪影響を及ぼすからダメだと伝えることがゴールではなく、子どもたちがよりよく生きることをゴールとした指導が、養護教諭に求められているなと感じました。また、自分自身の問題だという自覚を持つことで、主体的に薬物の危険性について考え、気づくことができるようになると思いました。

近年、SNSの発達により、他人の発言や行動を簡単に取り入れることができるようになりました。それはいいこともあれば、子どもたちの心を揺らがす社会的要因にもなりかねません。しかし、ライフスキル教育を取り入れることで、そうした周囲の情報に惑わされることなく、正しい意思決定ができる力を身につけられると感じました。

最後に、今日の講話を通して、教師も教える側という立場以上に、子どもたちと一緒に学ぶ姿勢が必要だと感じました。よりよく生きるという目標を掲げるのは、教師も同じだと思います。養護教諭になってからも子どもたちと共に学び、日常で起こる様々な諸課題に対し、的確に対応できるライフスキルを身に着けていきたいです。

(学部卒院生1年)

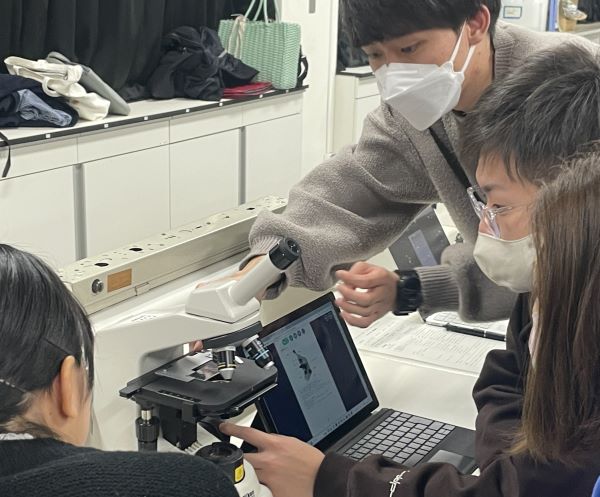

保健学習時の子どもへのアプローチ方法等をチャットで意見を募る形となっており、参加されている先生方の普段されている対応や養護教諭としての在り方を覗くことができた。現場で活躍されている先生方の日々悩んだり考えたりといった、子どもたちのために職務を全うされている姿を知ることができ、とても良い刺激になった。

また、養護教諭からの教育的なアプローチを聞き、“教諭”として教育する立場だということも再認識できた。将来、現場に立つ者として”今自分が何を吸収したらよいのか”のヒントを得ることができたように思う。養護教諭として子どもたちが心身ともに健康であるためのサポートをするにあたり、私自身の強みを活かして工夫していきたい。

(学部卒院生1年)