火曜1限・学校教育の役割と教員のライフステージ

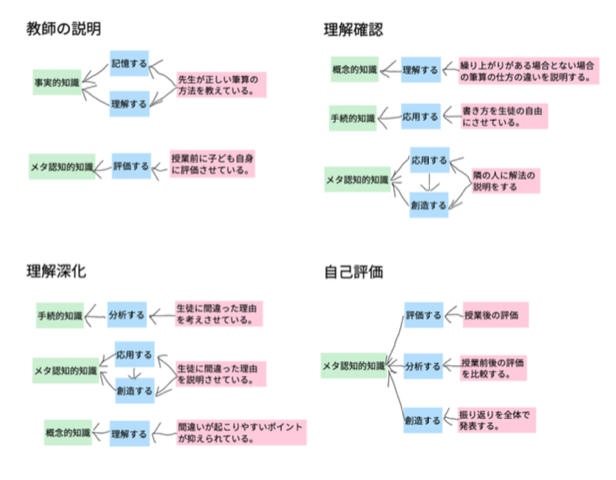

「教えて考えさせる授業」(市川伸一氏)の実践動画を観ました。教師から間違いを正されるという方法では、事実的知識として一時的にしか習得されず、時間がたつと忘れてしまうのではないかと思います。しかし、この授業では正解の方法を淡々と学ぶのではなく、間違えに至るまでにどのような計算方法をとっていたか子どもたち自らが予測し、複数の考えを交差させることで概念的知識を習得することができていたように感じました。また、授業の最後の自己評価の中で子どもたちの「繰り上がりを小さく書くと間違わない」という発言から知識・理解が分析・応用に到達しているのを目の当たりにし、「考える」という活動がいかに重要か改めて考えさせられました。

(学部卒院生1年)

最初に筆算の仕方を丁寧に先生が教えているときに、生徒がちゃんと聞く姿勢が良くなければ、この授業は成り立たないので、メリハリをつけるクラスの雰囲気作りがとても大切だと感じた。また、わからなくても大丈夫という安心感があり、間違っている意見であってもクラスが受容的であるので、生徒がのびのびと発言できているのが素晴らしいと思った。

授業の内容に関しては、間違いのポイントを先生の口からいうのではなく、生徒に発見させることでより深い学びになっているように思えた。教えるべきところは教え、重要なことは生徒に考えさせるというバランスが取れており、その支援の仕方に教師としての力量が求められるのではないかと思う。これからは、生徒に身に付けてもらいたいことを教師が話すのをぐっとこらえて、生徒が考えられるような手立てをしっかりと考えることが大切だと思った。

(学部卒院生1年)