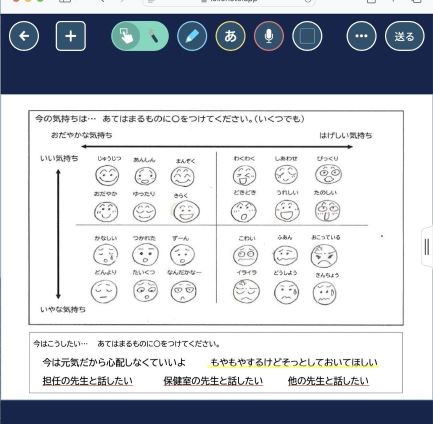

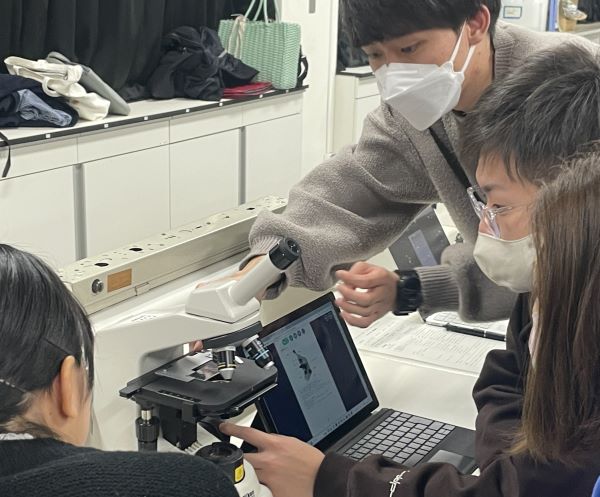

今日の提案を終えて、新しい視点での気づきや改善点をたくさん知ることができた。心の健康観察については、今回教えてもらったアイデアをもとに学校の実態にあった形にしながら使っていきたい。対象が教職員であっても児童であっても、学校の規模によってやり方が変わってくると思うので、みんなで目的を共有することでそこがずれないようにすることも必要だと感じた。また、ICTを使うことが目的とならないよう、その取組(実践)は何のためにするか、それらをするためにICTを使うことが必要なのか、ICTを使うことのメリット・デメリットについて考えることの大切さを再確認できた。心の健康観察については、緊急性が無い限り「話したい人は話せばいい」というスタンスでいることがお互いにとっていいと思う。無理に聞き出そうとしてもうまくいくことはない。「言いたくなったらいつでも聞くよと言ってくれるだけでほっとすることもあった」と話してくれた子ども達や先生方から、この取組を通して教えてもらった。

(現職大学院生)