2.教育学部における国際交流(2) 江西師範大学

3.教育学部における国際交流(3) コロラド州立大学

4.教育学部における国際交流(4) 韓国交流

5.教育学部における国際交流(5) 新しい国際交流

6.教育学部における国際交流(6) チェンマイ大学

1.教育学部における国際交流(1) クライストチャーチ総合技術大学

2.教育学部における国際交流(2) 江西師範大学

3.教育学部における国際交流(3) コロラド州立大学

4.教育学部における国際交流(4) 韓国交流

5.教育学部における国際交流(5) 新しい国際交流

6.教育学部における国際交流(6) チェンマイ大学

![]()

教育学部による国際交流:(5)新しい国際交流

香川大学では教育目標を「豊かな人間性と高い倫理性の上に幅広い基礎力と高度な専門知識に支えられた課題探求能力を備え国際的に活動できる人材の育成」と掲げ、諸外国との学術・文化交流を推進し、国際交流の拠点」となるべく活発な国際交流活動を展開してきました。(香川大学憲章2007年3月26日制定)また、平成21年4月1日(水)付けで、香川大学の国際化基本方針「地域に根ざした国際化」、「国際的通用性を備えた人材育成」、「国際化のための環境整備」を推進するため、「香川大学インターナショナルオフィス」が設置されました。本学の国際交流の窓口機関として情報収集及び発信を一元化するとともに、国際戦略の構築並びに教育研究等の国際的な連携、学内の各組織の有機的な連携、地域の国際交流・協力活動の連携を推進することで、本学並びに地域の国際交流の推進に資することを目的として設置されたものです。

教育学部では、教育学部国際交流委員会が以下のような国際交流に関する任務を所掌しています。

・ 大学・学部間交流の推進に関すること

・ 学部・大学院の留学生の受入れ体制及び支援体制の整備に関すること

・ 教員及び学生のおける国際交流の基盤整備に関すること

・ その他国際交流の推進に関すること

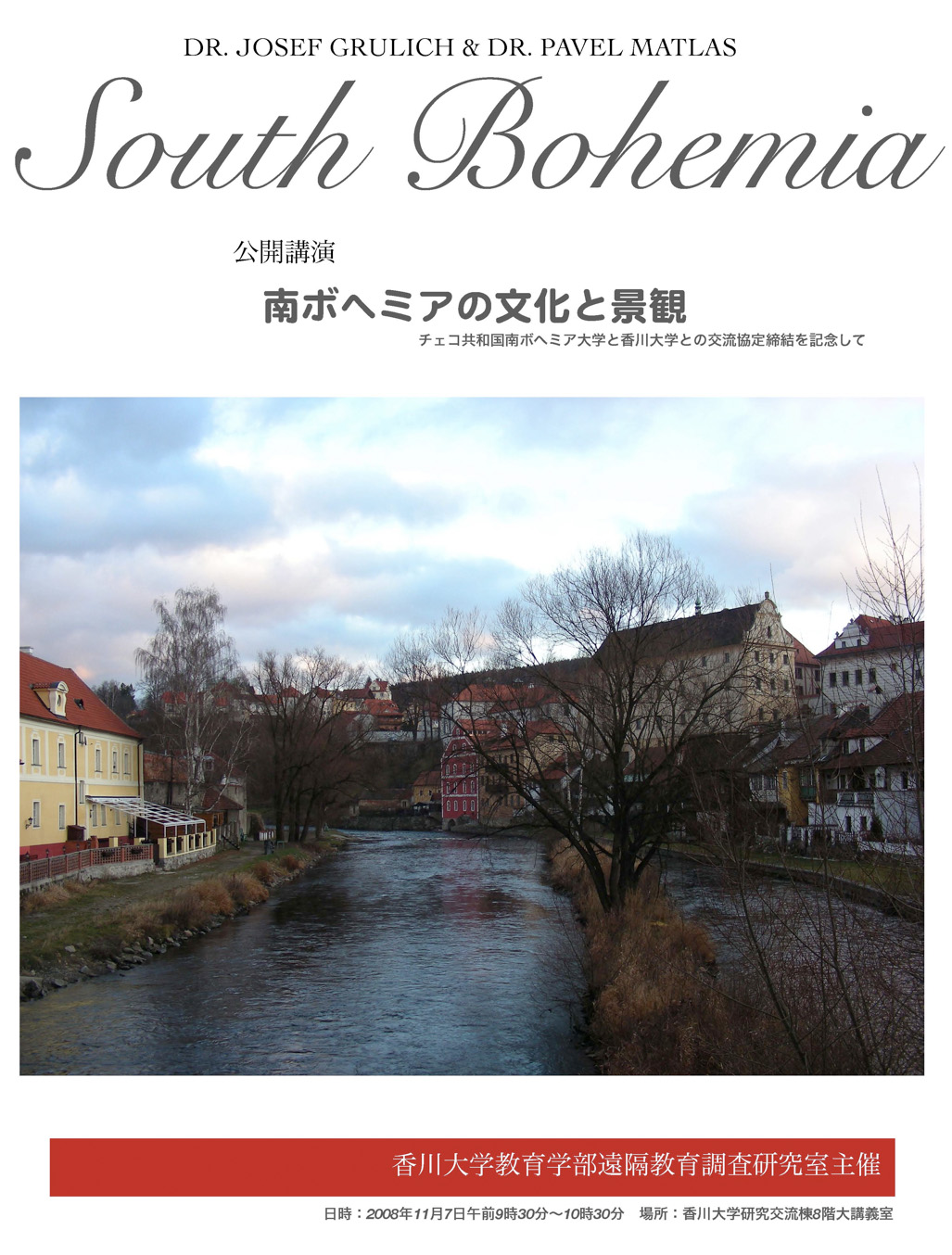

香川大学と東欧系諸国の交流協定は今まで締結されていませんでしたが、南ボヘミア大学とは平成19年度より活発な研究交流を実施しており、その成果を受けて両大学の教育及び研究の協力と交流を促進するために学術交流協定がなされる運びになりました。教育学部 村山聡教授を中心に教育学部が主管学部となり、平成20年11月7日(金)に香川大学学長室において、香川大学と南ボヘミア大学との大学間学術交流協定の調印式が執り行われました。調印式には、香川大学からは一井学長、前田副学長、阿部副学長、中塚教育副学部長他が、南ボヘミア大学からはヨゼフ・グルーリッヒ准教授他が出席しました。

また、今回の調印を記念して、香川大学研究交流棟8階大講義室において公開講演会「南ボヘミアの文化と景観」、ならびに水文化に関する国際研究集会「International Workshop on Water Culture and Distance Learning: Europe, South-Asia, and Japan」が開催されました。今回の学術交流協定締結により、双方の大学にとって新たな教育研究の進展に多大な効果が期待されています。

南ボヘミア大学(チェコ共和国 チェスケ・ブデヨビツェ市)は、教育学部(1948年設立)

および農学部(1960年設立)の2学部を基に1991年に設立された大学です。現在では、経済、人文科学、教育学、自然科学、神学、美術、農学など、170の分野で学士、修士、博士課程が設置されています。

南ボヘミアで進展しているグリーンツーリズムはヨーロッパ各地から多くの観光客を引きつけており、チェスケー・クルムローフなどの世界遺産との組み合わせにより、観光資源のさらなる開発の重要性が明確になってきました。EU 圏における教育研究のグローバル化の実態とその変化について深く知ることは、アジアの中の日本の高等教育の将来を見据える上でも重要です。学術交流協定の締結により、双方の大学にとって、新たな教育研究の進展に多大な効果が期待されています。

コロラド州立大学、クライストチャーチ総合技術大学、清州大学、江西師範大学との交流も順調に発展しています。平成20年度の新しい試みの一部をそれぞれ紹介しましょう。

コロラド州立大学:遠隔教育に関する調査研究(Ms. Debi Colbertへの取材)、地域教育に関する調査研究(Dr. Courtney Loflin、Ms. Jan Carrollへの取材)

クライストチャーチ総合大学:本部有志職員の研修事業、ネット上の大学教員や事務員の研修および実施例に関する現地調査(Dr.Sarena Chanへの取材)

江西師範大学:留学生対象「国際比較文化研究」の拡大充実。経済学部交換留学生、留学生センター受入の交換留学生もあわせて実施。

教育学部学生に対して本年度行った活動は以下の通りです。

・ 各協定校関連学生対象に留学生オリエンテーション、留学説明会を行った。(6回開催)

・ 国際交流に関心のある学部1?3年生対象に合同留学説明会を行った(2008.2.22)。

・ 新入生オリエンテーションの際の国際交流事業紹介: 平成18年度から履修の手引きに国際交流のページを設け、新入生オリエンテーションで紹介した。今年度も掲載。

・ 全学学術国際交流委員会の依頼により教育学部国際交流実績報告書を作成した。

・ 平成19年度国費留学生候補者推薦のための面接試験を行った。

新しい国際交流についても順次検討しています。7月,アメリカSt. Petersburg大学の副学長Katharine Kennedy氏らが来校し、今後の交流のあり方について協議しました。またスペインMurcia大学との交流についても検討する予定です。