2.教育学部における国際交流(2) 江西師範大学

3.教育学部における国際交流(3) コロラド州立大学

4.教育学部における国際交流(4) 韓国交流

5.教育学部における国際交流(5) 新しい国際交流

6.教育学部における国際交流(6) チェンマイ大学

1.教育学部における国際交流(1) クライストチャーチ総合技術大学

2.教育学部における国際交流(2) 江西師範大学

3.教育学部における国際交流(3) コロラド州立大学

4.教育学部における国際交流(4) 韓国交流

5.教育学部における国際交流(5) 新しい国際交流

6.教育学部における国際交流(6) チェンマイ大学

![]()

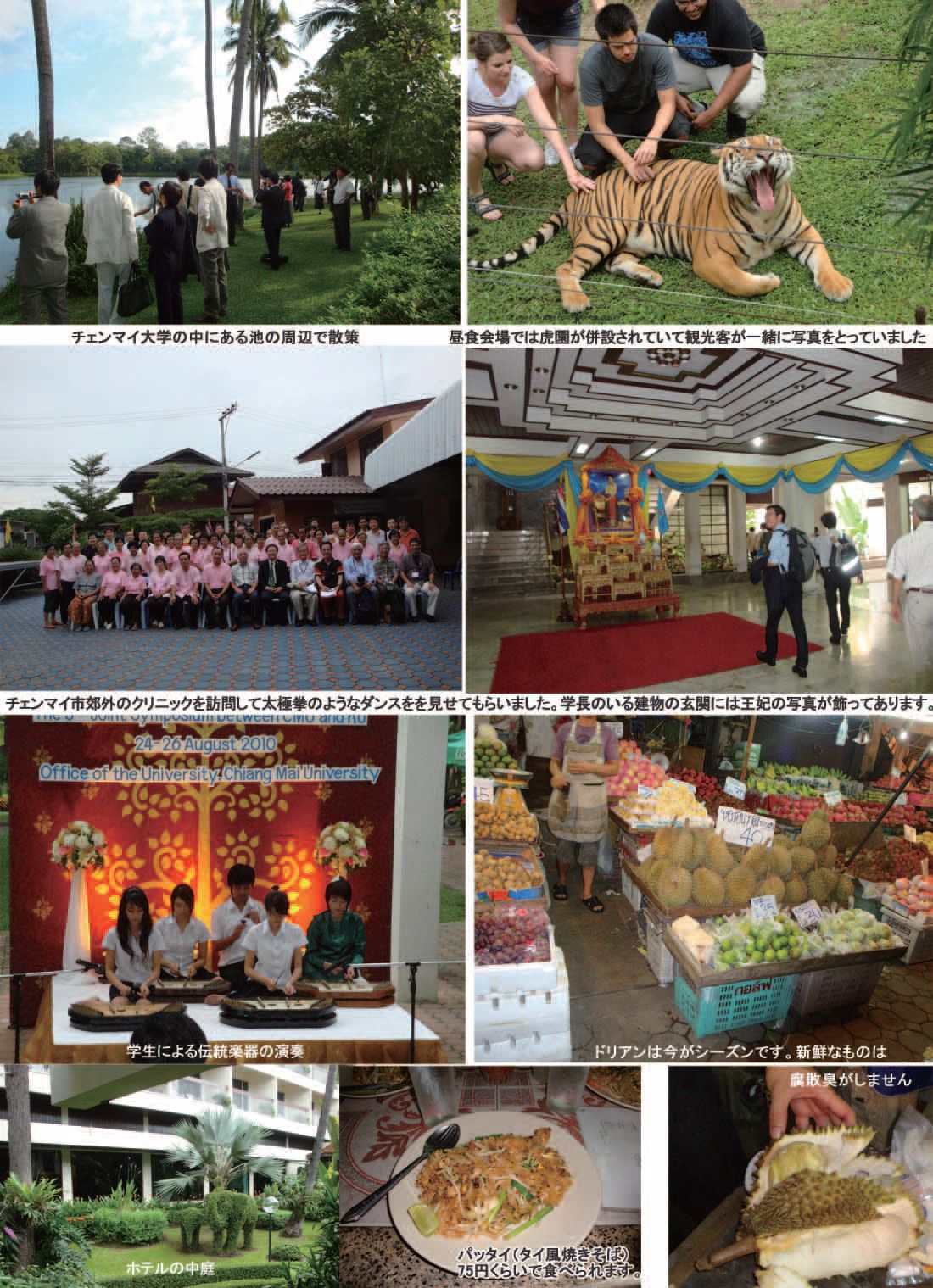

教育学部における国際交流(6):チェンマイ大学 香川大学では教育目標を「豊かな人間性と高い倫理性の上に幅広い基礎力と高度な専門知識に支えられた課題探求能力を備え国際的に活動できる人材の育成」と掲げ、諸外国との学術・文化交流を推進し、国際交流の拠点」となるべく活発な国際交流活動を展開してきました。(香川大学憲章2007年3月26日制定)また、平成21年4月1日(水)付けでインターナショナルオフィスが設置されました。本学の国際交流の窓口機関として情報収集及び発信を一元化するとともに、国際戦略の構築並びに教育研究等の国際的な連携、学内の各組織の有機的な連携、地域の国際交流・協力活動の連携を推進することで、本学並びに地域の国際交流の推進に資することを目的として設置されたものです。 香川大学は、農学部を中心にタイ王国の数々の大学(メチョー大学、カセサート大学、チェンマイ大学、チュラロンコン大学)と1990年より学術交流協定を締結し交流を深めてきました。特に本学は、2007年にチェンマイ大学を海外国際交流拠点校と定め、合同研究シンポジウムを開催するなど積極的な交流を進めてきました。 チェンマイ大学は、1964年タイ北部に最初に設立された高等教育機関として、教育と研究の発展に多大の貢献をしてきました。タイの大学ランキングで教育と研究の両面で最高レベルの評価を受けています。タイ北部のチェンマイ市(首都バンコクから北に飛行機で1時間)の3ヶ所にあるキャンパスは、合計644 haと広大で、20学部を有し、学部生24,865人、大学院生7,093人(修士)と804人(博士)が在籍しています。キャンパス内に学生の約2割を収容する寮のビル群があり、留学生用の上級な寮も整っています。ラオス、カンボジア、ベトナムなど周辺国から積極的に学生を受入れています。 教育学部でもチェンマイ大学人文学部との交流を進め、2009 年 10 月に、チェンマイ大学の Prof. Wichian Sunitham人文学部英語学科学科長及び Pharot Tubkhraiさんが教育学部長を表敬訪問しました。その際、国際交流委員会への要望として、札幌学院大学とチェンマイ大学間で行っている学生交流プログラムに対する本学部学生への参加依頼がありました。そこで、2010年2月28日から、3月12日までチェンマイ大学での異文化理解短期コースに高木由美子准教授(国際交流委員会副委員長)Paul G. Batten講師(国際交流委員会委員)と学生3名が参加しました。 プログラムは、札幌学院大学の教員2名、学生15名と同行するタイの言語、文化、経済、山岳少数民族等についての講義、現地の小学校や、ボランティア施設、地方の村でのショートスティ等、様々な充実した内容を含むものでした。Buddyを担当した日本語学科の学生の英語・日本語能力は非常に高く、学生交流も十分に出来、有効でした。     平成22年8月24日〜26日に、チェンマイ大学をメイン会場に、第3回チェンマイ大学と香川大学との共催シンポジウム(The 3rd Symposium between CMU-KU,2010 )が開催されました。香川大学からは、一井学長、田島副学長(学術担当)、田港副学長(国際・連携担当)他43名の教職員、学生が合同シンポジウムに参加しました。教育学部からも、Healthy Aging Societyのパネルセッションのパネリストに村山国際交流委員長が参加されたほか、3名の国際交流委員が参加し口頭発表を行いました。タイトルを紹介します。  “Creation of a sustainable international exchange consortium agreement for a student IEP - consideration of the 2010 CMU-SGU-KU International Program” Yumiko TAKAGI, KU “Trial of a simple autonomous health management system for e-healthcare campus environment” Eiichi MIYAZAKI, KU “A report on the CMU-SGU-KU student intercultural exchange programme -a description of a successful programme and student language choice-”Paul BATTEN, KU シンポジウムでは、Dr.Daorong副学長、Dr. Pongsakチェンマイ大学長、一井香川大学長の挨拶が行われ、引き続き、チェンマイ大学と香川大学とのダブルディグリー協定の調印が行われました。調印式の後、3会場に分かれて、Agriculture and Biotechnology, Medicine, Science and Engineering及びHumanities and Social Sciencesの分科会が行われ、活発な議論・質疑応答が行われました。 シンポジウム2日目は、Field Tripに参加し、Japanese Elderly Habitと、Chiang Mai Elderly Group Ampher Sarapeeを訪問、日本での退職後、タイ・チェンマイ地域で生活を送る日本人の生活状況、タイの老人地域での人々の生活状況の話を聞きました。 Field Tripの後、歓迎晩餐会においては、タイ人学生の演舞・演奏、日本人学生の踊り等のパフォーマンスが行われ、盛大な歓迎会が行われました。 シンポジウム3日目は、Healthy Aging Societyのセッションにおいて、Field Tripでの状況を踏まえて、活発な議論・質疑応答が行われました。最後に、ラウンドテーブル・ディスカッションでは、第3回チェンマイ大学と香川大学との合同シンポジウムの各セッションの報告、シンポジウム全体の報告として総括が行われ、次回は、2年後に香川大学に於いて、第4回チェンマイ大学及び香川大学との合同シンポジウムが開催される予定です。 帰国後、9月16日、香川大学研究交流棟5階研究者交流スペース、第3回チェンマイ大学と香川大学との共催シンポジウム(2010)報告会を開催しました。各セッション報告、高齢者用共同住宅視察、ラウンドテーブル・ディスカッション報告、学生ポスタ?セッション報告が行われました。休憩を挟んで、ダブルデイグリープログラム調印、各部局としての成果と今後の展開の報告の後、今後の改善点を含め、次回シンポジウム開催に向けて活発な意見交換等が行われました。  |