English Phonetics II 2018

「英語の/r/の発音のしかた」というテーマで

右のような図を描いてくれた学生がいました.

別の学生は「図う見ても,テープ聞いても,

結局どおしたらええんかが,わからんやん」と感想を述べてくれました.

どうすればよいか,調べていきましょう.

MEMO

- 後期は全て 図書館 PC ルーム L1 で行います。

毎週このページの課題をネットワークへ提出し,出席確認します。

- [ ]内の学籍番号順に,教科書の内容と教案(Today's teaching plan)について発表。前日正午までにハンドアウト(学籍番号.pdf)をメール添付で提出。ハンドアウトは右上に日付と学籍番号を書くこと(名前は書かない)。

- 「reportフォルダ」「materialフォルダ」への提出についてはHow to put and get files.を参照。その他ヘルプのページも適宜参照

- 授業では音声の再生と録音を頻繁に行いますので,ヘッドホンとマイクが一緒になったヘッドセットがあると便利です。しばらくは貸し出しますが,自習用にぜひ購入してください。

自分のノートパソコンと共用できるUSB接続のものがお勧めです。

スマホに初めから入っている録音用アプリ(iPhoneの「ボイスメモ」,androidの「レコーダー」)で録音し,そのファイルを自分宛に送ることも可能です。ただしファイルの形式に注意。

- 音が出ない,録音できないときはオーディオファイルの再生と録音を参照。

- Wordでの発音記号の入力については,How to use phonetic symbols in Microsoft Wordを参照のこと。

発音記号(mirror of Wells, 2016)が文字化けないように,テキストファイル提出時には文字コードを「その他」「unicode/UTF-8」とすること。

- BBCのサイトSounds of Englishの Tim's pronunciation workshop が後期は参考になります。ぜひ視聴を。

- 各自で決定したテーマについて,1月25日にエッセイを提出します。

- 1月25日には各自のテーマについて2分程度発表します。その際スクリーンに映すものをA4横で作成し,学籍番号.pdfとして当日までにネットワーク上のreportフォルダへ提出。

- エッセイは白黒A4で8ページ以内,表紙は付けず全ページ右上に学籍番号とページ/総ページを記入。左上にクリップ(ステープラ不可)。手書き不可。

- Plagiarismに細心の注意を払うこと。引用については

「日本心理学会の執筆・投稿の手びき」の31ページ以降の書式を標準とする。

Course schedule [reg.#]

Term 2

Week 1 (Oct 5) Introduction to term 2 / Stress notation (27)

Week 2 (Oct 12) Word Stress (28, 29) [122/136]

Week 3 (Oct 19) Stress in longer words (30, 31)[145/@143]

Week 4 (Oct 26) Stress Patterns (32, 33)[@141/170]

Week 5 (Nov 1, Thu) Stress Patterns of to be and can (34, 35) [171/180]

Week 6 (Nov 9) Speech Units (36, 37) [187/192]

Week 7 (Nov 16) Speech units and grammar (38, 39) [@331/309]

Week 8 (Nov 30) Contrasting and emphasising (40, 41) [317/@208]

Week 9 (Dec 7) Questions and contrasting (42, 43) [336/340]

Week 10 (Dec 14) Tones (44, 45) [341/347]

Week 11 (Dec 21) Continuing/finishing and sure/unsure tones (51, 52) [@532/@533]

Week 12 (Jan 11) Tones of instruction and opinion (53, 54) [@529/@513]

Week 13 (Jan 16, Wed) Enthusiasm and larity/speed trade-off(55, 60(not 56)) [536]

Week 14 (Jan 25) Essay due / Presentation

Week 15 (Feb 1) Defense / Follow-up

Week 1 :

Introduction to term 2

<今日の目標>

- 後期シラバスと課題エッセイの確認

- ネットワークを利用したファイルの取得と提出ができる

- 音声ファイルの形式について理解し,再生と録音が自由にできる

- 発音記号を含む文書を作成し,文字化けしないファイルを提出できる

- 英語と日本語のアクセントについて理解する

<今日の課題>

- ファイルのダウンロードと提出方法に従い,Materialフォルダ内のwk1フォルダを自分のPCにコピーせよ。

- その中のwk1.wav をヘッドホンで聞き,ワードで英文を書き取りなさい。

- 書き取った英文の最初の1行(... course まで)の下に,音素表記の

発音記号 を書きなさい(ɜː=əː, ɒ=ɔなどに注意)。

- 「名前をつけて保存」でテキストファイル「学籍番号.txt」を作りなさい。その際,文字コードを「その他」「unicode/UTF-8」とすること。

- 次に発音記号を書いた英文を自然に発音し,マイクで録音せよ。

- 音が出ない,録音できないときはオーディオファイルの再生と録音を参考に。

- 学籍番号.txtファイルと学籍番号.m4aファイルをReportフォルダへ提出。

<今日の実習>

- Materialフォルダ内のrtpitch.exeファイルをデスクトップ等にコピーして実行し,声の高さを色々変えてみよ。

Week 2 :

Word Stress (28, 29)

<先週の解答例(1カ所間違い探し)>

<今日の目標>

<今日の目標>

- 強勢やピッチのグラフが作成できる

- 強勢を担う単位について理解する

- 2音節語の強勢を練習する

- 複合語の強勢規則を理解し練習する

<今日の課題>

- 先週と同様に,materialフォルダから praat.exe をデスクトップなどにコピーせよ。

- ハンドアウトを参考に,"thirteen - thirteen men", "黒い板 - 黒板'', と発音し,その強勢のグラフを 学籍番号.pdf として report フォルダへ提出せよ。

Week 3 :

Stress in longer words (30, 31)

<先週の解答例(緑がintensity,青がpitch)>

<今日の目標>

<今日の目標>

- 多音節語の強勢について理解し練習する

- 強勢の表記について理解する

- コンピュータを利用してリスニング教材が編集できる

<今日の課題>

- materialフォルダから listeningtest フォルダとpraat.exeをデスクトップなどにコピーせよ。

- praatの「Open」「Read from file...」でlisteningtestフォルダの中のファイルを読み込み,右の「View & Edit」で Sound Editor を起動せよ。

- 次に「New」「RecordMonoSound」で,"white bread" "white coffee" "red pepper" "red cabbage" "green pepper" "green grapes" を録音せよ。

- 読み込んだファイルと録音した音声で,リスニング(書き取り)テストを作りなさい。完成したSound Editor の画面を選択し,「File」「Save selected sound as wav files...」で学籍番号.wav を作り, report フォルダへ提出せよ。

- (宿題)作ったファイルをCDにするにはどうすれば良いか調べなさい。

Week 4 :

Stress patterns (32, 33)

<先週の課題から>

BBCのサイトの speed boat (d-b) と同じ現象が起きていることを確認し練習せよ。

<今日の目標>

- 弱形について理解し練習する

- 強勢を示す記号(ˈˌ)について理解し使えるようになる

<今日の出席確認>

- materialフォルダのpraat.exeを利用し,"cinema, tomato, afternoon"と録音し,強勢を示すグラフを作成せよ。

- ワード文書にグラフを貼り付け,グラフの下に強勢を示す記号(ˈˌ)を加えた発音記号を書き加えよ。

- 学籍番号.pdfをreportフォルダへ提出。フォントの埋め込みを行うこと。

- 宿題(リスニングテストCDの作り方)は,学籍番号.txtまたは学籍番号_2.pdfとして提出。

Week 5 :

Stress patterns of to be and can (34, 35)

<先週の解答例(2カ所間違い探し)>

<今日の目標>

<今日の目標>

- be動詞の強勢パタンを練習する

- auxiliary verbs の強勢パタンを練習する

<今日の出席確認>

- materialフォルダのpraat.exeを利用し,"(1) The place is clean. (2) The places are clean. (3) The places are not clean. (4) The places aren't very clean."と録音し,各文の長さを測定せよ。自然に読めるまで練習してから録音すること。

- 同じように「高松」「高松市」「高松駅」「高松市駅」と発音し,それぞれの長さを測定せよ。

- 音節数と文の長さについて,エクセルでグラフを作成せよ。

- ワードの文書にグラフを貼り付け,音節数と文の長さの関係についての考察を書き加えて,学籍番号.pdfとしてreportフォルダへ提出せよ。

Week 6 :

Speech units (36, 37)

<先週の解答例>

英語に長音が含まれることを指摘した解答もあり(その通り)。

<今日の目標>

<今日の目標>

- 機能語の弱形を練習する

- iambic/trocheeを練習する

<今日の出席確認>

- materialフォルダのpraat.exeを利用し,"(1) A, B, C, D. (2) A, B, C, and D. (3) A and B, C and D. (4) A and B and C and D."と録音し,各文の長さを測定せよ。自然に読めるまで練習してから録音すること。

- 音節数と文の長さについて,エクセルでグラフを作成せよ。

- ワードの文書にグラフを貼り付け,音節数と文の長さの関係について先週の結果との違いについて考察し,学籍番号.pdfとしてreportフォルダへ提出せよ。

Week 7 :

Main Stress (38, 39)

<先週の解答例>

右下がりのグラフの人もいました。「日本語には短縮形はないため音節が多くなればなるほどかかる時間が長くなるが、ネイティブの英語は音節数が多いと短縮する部分ができ、結果として短くなることがあるのではないかと思う。」鋭い指摘です。

<今日の目標>

<今日の目標>

- 文強勢について理解し練習する

<今日の出席確認>

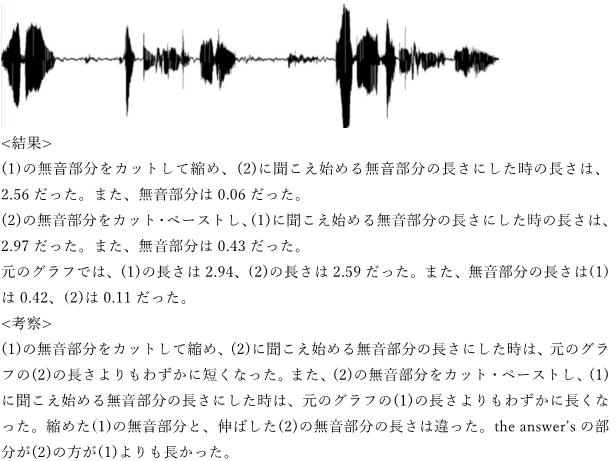

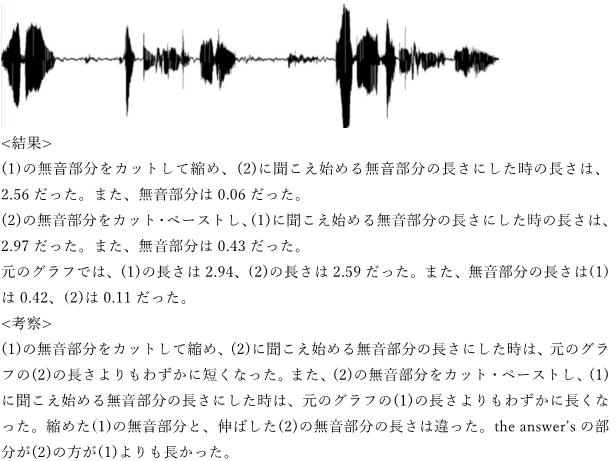

- materialフォルダのpraat.exeを利用し,(1) "You know. The answer's easy." (2) "You know the answer's easy." と録音し,両文の the の前にある無音部分(ポーズ)の長さ測定せよ。自然に読めるまで練習してから録音すること。

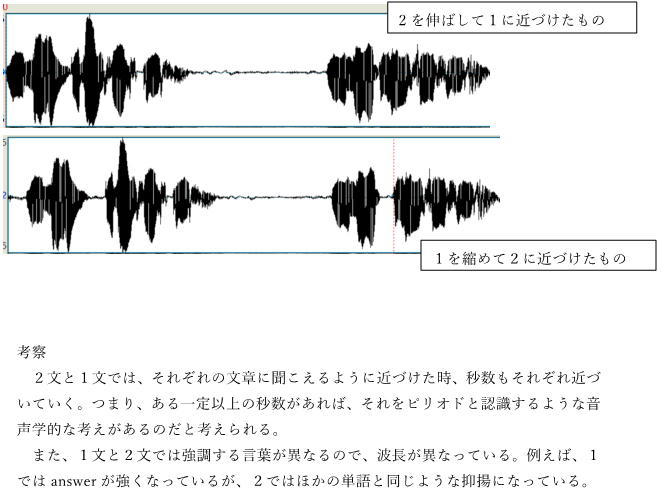

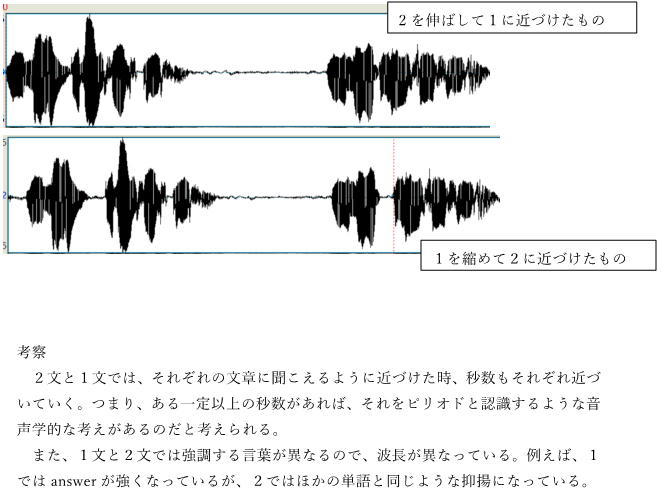

- (1)の無音部分をカットして縮め,(2)に聞こえ始める無音部分の長さを調べなさい。

- (2)の無音部分をカット・ペーストして伸ばし,(1)に聞こえ始める無音部分の長さを調べなさい。

- 縮めた(1)の無音部分と,伸ばした(2)の無音部分の長さは同じか?また,無音部分以外に違う特徴はあるか?ワードの文書にSound Editorの図を貼り付け,その下に考察を書きなさい。学籍番号.pdfとしてreportフォルダへ提出。

Week 8:

Contrasting and emphasising (40, 41)

<先週の解答例>

先週は力作揃い。

(1)はknowが弱く発音され、(2)のほうが強いように感じた。

(1) You know. The answer’s easy pose 0.178

(2) You know the answer’s easy pose 0.12

poseを同程度に引き延ばしたとき、英語を母語として話さない日本人にとっては、ほぼ同じように聞こえる。しかし、poseだけではなく、ほかの要素も関係しているのではないかと推測する。例えば、intensityやpitch

knowからthe にかけて、[əʊ]のときのintensityと、[ðə]のときのintensityやpitchの差が、大きいのが(1)で、小さいのが(2)と推測できるかもしれない。

ポーズが入っていてもいなくても声のピッチがknowの部分で違うから2文か1文かは判別可能

二文に分ける場合の You know は最後の音が下がり、少し間が生まれる。しかし、一文の時は you know の最後の音は下がらず、次のtheに自然な流れでつながる。したがって、二文のほうを短くしても、You know の know がのびやかになるので、無音部分は長くなる。

<今日の目標>

<今日の目標>

- 強調と new/old information について理解し練習する

<今日の出席確認>

- エッセイのテーマ(予定)を書きなさい。

-

praat でNew- Sound -Create Sound from formula... の Formula の箇所の「+ randomGauss(0,0.1)」を削除し「1/2 * sin(2*pi*440*x)」と変えて正弦波を作りなさい。そのObjectをView & Edit で観察し,実際に音を聞きなさい。この音を音階「ラ」だとすると,「シ」は440の箇所をいくつに変えれば良いか?計算式も示すこと。

- 学籍番号.txtをreportフォルダへ提出。

Week 9: Main stress and contrast

(42, 43)

<先週の解答例>

- /a/の波形は、約0.0018秒ごとの山型がまとまって、約0.005秒ごとのひと山になり、それらが連続して波形を作っている。一方で、/s/の波形は、約0.00025秒ごとの山型が連なり、全体として一本の線になって波形を作っている。

- /a/の波形より、/s/の波形のほうが細かい、安定している

空気が声門を通るスピードに関係しているのではないだろうか。(鋭い指摘)

- 「シ」を作るための値は、自分で計算した結果、477Hzになった。440Hzも880Hzもともに「ラ」の音になると聞いたので、1オクターブの間の880-440=440を音階数の12で割り、36.66666…≒37が出てきたので、440+37=477がでてきた。

- ラからラまで12音ある

sin(2*pi*440*x)はラあるから、440を12で割って、約36.7。

よって、シは2つ音が高くなるので440+36.7×2=513.4

シはsin(2*pi*513*x)

しかし、ドに聞こえる。

(意見は異なりますが,二人とも自分の耳で確かめたことが重要)

-

基音のラ=440Hz 第2倍音のラ=880Hz で、その間にある鍵盤数は12なので、 1音ごとの違いは約36.7Hzで作られる。よってシ♭は、約476.7Hz。シは、約513.32Hz。と、思ったが、シではなかったので、白鍵と黒鍵のHzの違いはそれぞれ違うのではないかと思う。

そこで、白鍵数の8で割って、全音の違いを55Hzにする。シは、495Hz。

白鍵だけであれば、8で割る考え方は可能であると思うが、黒鍵を求めるときに有効ではない。そこで、基音を1、倍音を2としたときに「12回かければ2」になる、Xの12乗=2とし、一音12√2=(=1.05946309...) とする。シを求めるときは、440Hz×1.059×1.059=493Hz

<今日の目標>

- 疑問文の強勢を練習する

- 対照文の強勢を練習する

<今日の出席確認>

- 教科書p.92 C の4つの文をpraatで録音し,強勢の箇所の強さ,高さ,長さを比較せよ。ページ下部の4つの状況(1. I hear you're at university....など)に続けるつもりで発音すること。

- materialフォルダのp92c.wavファイルをpraatで読み込み,同じように,強さ,高さ,長さを比較せよ。

- 自分のデータとp92c.wavは,何が異なっているか。学籍番号.txtをreportフォルダへ提出。

Week 10: Tones

(42, 43)

<先週の解答例>

今回も力作揃い。発音を評価することの難しさを実感できました。

- 高さは、教科書は高くなってから低くなっているが、私のは低いままだった。その他も同じような変化の仕方だった。強調の箇所が、教科書のものは均等になっているが、私のものは、ばらついている。長さはあまり違いはない。

- 教科書の発音は最初の部分のピッチが高く、だんだん下がっている。強調されている単語のほうがピッチの下がる傾きが大きい。強さも最初が強く、下がる傾向を示す。自分の発音は傾きが緩やかで急に単語ごとにピッチが下がったり上がったりしている。母語としての日本語の影響が考えられるが、日本語の高低アクセントは英語より差が激しくないかもしれない。長さの比較でwhereの部分が教科書では0.1813秒、自分では0.3678秒、 doが同様に0.1985秒、0.2895秒、 youは0.1330秒、0.1692秒、 studyが0.2837秒、0.1544秒であった。筆者は大体2倍近く長く発音している。

- 自分の発音では、それぞれ強調したい部分を強く読むことで強調しようとしていた。しかし、教科書の発音では、強調したいところを強く大きく読もうとするのではなく、少し長く読むことで強調していた。自分の発音では、強調しようとしてその部分だけ強く読もうとしていたいため、高さがほかの部分よりも高くなっていた。しかし教科書の発音では、高さもほとんど変わらずに強調されていたため、やはり音の長さが強調するためのカギになるのではないか。

- 教科書の音声では、高さは、4つとも全てにおいてWhereの部分が一番高くなっており、そこから右下に下がっていくといった印象である。それに対応して、自分の音声は強調しようと意識した単語の部分が高くなっている。このことから、自分の中では、強調したい単語について、無意識に声を高くすることで表現しようとしていたが、実際は声の高さを変えなくても強調することができることが分かった。次に強さについてである。教科書の音声では、強調したい言葉が強く読まれているのと同様に、自分の音声も強調される言葉は強く読まれている。しかし、その差が自分のは少し大きいと考えられる。最後に長さであるが、長さは強調によって変化するのか気になったが、まず全体の長さは、Doを強調する際に他と比べて少しだけ、長かったが、ほとんど変わらなかった。しかし、強調されるときとされない時では、その単語の長さは強調されるときのほうが長かった。これは自分の音声も同様の結果が得られた。

- 教科書の発音と私の発音ではどちらも、強勢を置きたいところの直前に、瞬間的に息が止まり、その後強く発音するという特徴が見られた。これは長さの比較にも関係しているのだが、教科書の発音のほうが、息が止まる時間が長くなっている。それが最も顕著に表れているのが3つ目の文章である。教科書では0.154秒で、私の発音では0.080秒である。高さについては、教科書では高さが最初から最後にかけて下がるという一貫性が見られたが、私の発音はそれが見られなかった。

- Studyを強調したいとき、自分の音声は右に行けば行くほど波が大きくなっていたが、音声のほうは全く逆だった。それに加え、自分がwhereを強調したときだけは音声のものと似ていたが、それ以外はほぼ真逆だった。なぜ、音声の部分は強調する場所が違うのに、波の流れが同じようになるのか非常に疑問に思った。

- 強さについて、強調しようとする単語の前の単語を発音し終える時や、強調する単語を発音している時に最も強くなっていた。教科書の音声に比べて、自分のものは、強調する単語を大げさなほど強く発音していた。(自然さが欠けていたと思う。)高さについて、教科書ではどの文でもwhereを発音している時に、高さが最も高くなっていた。自分のものは、強調する単語を発音する時に最も高い傾向があった。高さは音の大きさが大きいほど高いと思っていたが、音の大きさと高さに関係はなかった。長さについて、教科書に比べて、自分のものは、どの文でも長くなっていた。強調する単語を発音する前に、一呼吸おいていたためだと思う。

- 全体的に見たときに自分のデータはwavデータに比べて音の高低の幅が小さく、また、wavデータはintensityがwhereから始まりだんだんと下がるようになっているのに対して、私のものは山の繰り返しでほぼ一定の音を出しているように見える。特にピッチが大幅に違い、音声ファイルのようにすることが全くできなかった

- 4番目のもの以外すべて違っていた。自分は本文を読むときに、真面目に下線が引かれた単語を強調して読んだため、波打つようなかたちのグラフになったが、教科書の音声は、どの文も一律して右下がりのグラフであった。特に下線の引かれた単語を強調しているわけではなかった。また、音の高さに関しても、自分のものは高さに変化がなかったが、教科書の音声は”Where”が高く、そのあとはどんどん音が下がっていっていた。「ある単語を強調する」=「その単語を強く発音する」ではないことが読み取れた。

- 教科書の音の形と私の録音した音の形はだいたい同じだったけれど、pitchが全く違った。教科書では最初のほうが高く急にpitchが低くなるが、私の場合は、pitchに急な降下はほとんどみられず、唯一三つ目の音だけ降下が見られたが、その後また少し上がったので正確ではなかった。これは、強勢の位置にあまり区別がつけられていない証拠だと思う。

- 教科書の先生は周波数の音域が広い(543Hz-3733Hz)一方で、私は音域が狭い(1633Hz-2623Hz)ため抑揚がないと分かった。(原因は母語の発話法に影響すると思うので、しょうがないと思うのだが、これから気を付けたい。)

<今日の目標>

- 上昇調(rising tone)・下降調(falling tone)について理解し,黒板に描ける

<今日の出席確認>

- "Where?" "Where are you?" "Where are you, Amy?"と録音し,そのイントネーションのグラフを作成せよ。

- 図の下部に英文を書き加え,その下の行に,3つの文のピッチの動きについて考察を加えよ。

- 学籍番号.pdfをreportフォルダへ提出。

Week 11: Continuing/finishing and sure/unsure tones

(51, 52)

<先週の解答例>

ピッチ曲線の山はいくつありましたか?

<今日の目標>

<今日の目標>

- plagiarismについて理解し,正しく引用ができる

- 上昇調(rising tone)を練習する

<今日の出席確認>

- materialのmp4ファイルを視聴せよ。

- アメリカの大学に留学し,歴史のエッセイが宿題に出たと仮定せよ。(1)ノルマンディー上陸作戦の死者数は数千名に上る,(2)ノルマンディー上陸作戦決行日は D-Dayと呼ばれる,(3)ノルマンディー上陸作戦は米国戦史上最も重要な戦争である,の3つの記述は出典の明記が必要か?理由と共に答えなさい。

- 学籍番号.txtをreportフォルダへ提出。

Wishing you all a joyous holiday season....

Week 12: Tones of instruction and opinion

(53 54)

<前回の模範解答>

判断に迷う場合,引用が無いと「盗作」となり,不要な引用より罪が重いことを理解しておこう。

(1) ノルマンディー上陸作戦の死者数は数千名に上る。

A. 記述は必要である。

これは、自分の体験に基づく情報ではなく、この情報の筆者が数え、記録したものであるので、情報源は完全に他者にあるからである。

(1)自分でとったデータなら出典の明記は必要ないが、ここではそれは考えにくいので、出典の明記は必要であると考える。

(2) ノルマンディー上陸作戦決行日はD-Dayと呼ばれる。

A. 記述は必要である。

D-Dayという呼び方は、レポートの筆者が作り出したものではない。つまり、情報源が完全に他者にあるということだからだ。ただし、私たちは日本人なので、何とも言えないのだが、もし、アメリカ国内でD-Dayという呼び方が一般的に使われるもので、常識的なものという認識をされているのならば、その出典の明記は必要ない。

(2)D-Dayが広く一般的な知識なら出典の明記は必要ではないが、誰かがつけたもので、一般的でないなら出典の明記は必要であると考える。

(2)ノルマンディー上陸作戦決行日は D-Dayと呼ばれる。これは、明記が必要ないと思う。なぜなら、一般的に知られていることであるからだ。例えば、5月5日はこどもの日であるが、これは日本では一般常識として知られており、我々日本人はわざわざ出典先を述べたりはしない。そのため、(2)においても出典先の明記は必要ないのではないか。

(2)(sic) の場合、二パターンあると考える。もし、事実をもとに自分の思ったこと、考えたことならば出典の明記は必要ないと思う。しかし、その場合「ノルマンディー上陸作戦は米国戦史上最も重要な戦争であると私は思う。」とはっきりさせたほうが良いと思う。

一方で、参考文献に書かれている文章であるのならば、それは著者の考えなので、出典の明記は必要だと思う。

(3) ノルマンディー上陸作戦は米国史上最も重要な戦争である。

A. この考えが、もしレポートの筆者のものならば、出典の明記は必要がないが、このアイデアが出てきた情報源は明記しなければならない。つまり、引用ではないが、参考として用いたウェブサイトや本については明記しなければならない。

(3)ノルマンディー上陸作戦は米国戦史上最も重要な戦争である。これは、明記が必要であると考える。なぜなら、「最も重要な戦争である」ということはその文章を書いた筆者の考えであり、重要な戦争であるが最も重要ではないと述べる人や、あまり重要ではないと考える人も世の中にはいると思うからだ。考えは人それぞれ違うので、誰の意見であるのかを明記する必要があると思う。

<今日の目標>

- 指示のイントネーションを練習する

- ためらい(hidden but ...)のイントネーションを練習する

- 付加疑問の音調を理解し,練習する

<今日の出席確認>

Week 13: Enthusiasm and larity/speed trade-of

(55, 60)

<前回の解答例>

話し手がピッチの上昇や下降で伝える「自信」や「納得」の気持ちは,聞き手が主観的判断することを忘れずに。

Interviewer//It’s so familiar.

Ed//I went to a obviously Dive Bar?(自信がないから)

I//Yes.?(うなずくが自信がない)

E//And the another place

I// It’s for the went??(尋ねっているため)

E//I can’t remember near go down stairs There is another driver with…?(話が続くため)

I// Point up??(尋ねているため)

E//Not who is like … fly fly Vegan Merci

I//Ok.I got it.?(納得したため)

E//By the time goes there I wasn’t exactly like.?(文の終わりだから)

I//What’s the reading walls.

That’s cool that’s cool .Well…

<今日の目標>

- イントネーションで「夢中」であることを伝える

- Lingua Franca (Core, Jenkins 2000)の考え方を理解する

<今日の出席確認>

- 教科書pp. 146- の sound pairs 1, 2, 15, 26, and 27 の box内のペアを練習せよ。

- praatで録音し,学籍番号.wav ファイルをreportフォルダへ提出。

Week 14 :

Essay due / presentation

Week 15 :

Defense / follow-up

<今日の目標>

(c) Katsumi NAGAI 2018 : Jump to

top,

Higher Education Centre , Kagawa University, 760-8521 JAPAN

<今日の目標>

<今日の目標>

<今日の目標>

<今日の目標>

<今日の目標>

<今日の目標>

<今日の目標>

<今日の目標>

<今日の目標>

<今日の目標>

<今日の目標>

<今日の目標>

<今日の目標>

<今日の目標>