English Phonetics II

「英語の/r/の発音のしかた」というテーマで

右のような図を描いてくれた学生がいました.

別の学生は「図う見ても,テープ聞いても,

結局どおしたらええんかが,わからんやん」と感想を述べてくれました

.

どうすればよいか,調べていきましょう.

MEMO

(last modified:

- 教室は経済学部PCルーム3(2階)です。

- 教科書発表者を追加しました。

- 各自イヤホンとマイク(ヘッドセット)を用意すること。

-

- 課題の取得と提出については,

ファイルのダウンロードと提出方法を確認してください。

- 音が出ない,音が小さい,録音できないときは,オーディオファイルの再生と録音を参照。貸し出しヘッドセットには途中にvolumeがあるので注意。

- 教科書のハンドアウトはA4サイズ1枚で作成し,

前日正午までに,”学籍番号.pdf”を添付したメールを提出。

メールの返信を確認し,念のためにUSBメモリとプリントアウトも持っておくこと。

発音記号の文字化け・文字抜けに注意!

Course schedule

Term 2

Week 1 (3 Oct) Introduction to term 1

Week 2 (10 Oct) Sentence stress petterns (32/33)

Week 3 (17 Oct) to be/auxiliary verbs (34/35)

Week 4 (24 Oct) short words/speech units (36/37)

Week 5 (7 Nov) main(sentence) stress (38/39)

Week 6 (14 Nov) emphasising (40/41)

Week 7 (21 Nov) main stress (42/43)

Week 8 (28 Nov) corrections/tones (44/45)

Week 9 (5 Dec) speed (46/47)

Week 10 (12 Dec) connected speech (48/49)

Week 11 (19 Dec) speed/tones (50/51)

Week 12 (9 Jan) sure and unsure/instructions (52/53)

Week 13 (23 Jan) opinions/enthusiasm (54/55)

Week 14 (30 Jan) ESSAY DUE/PRESENTATIONS

Week 15 (6 Feb) ORAL EXAM/follow-up

Week 1 :

Introduction to term 2

<今日の目標>

<今日の課題>

- 教科書p.137の問題A1について,一つだけ違う単語の発音記号を書きなさい。 ワードを使い,「名前をつけて保存」でテキストファイル「学籍番号.txt」を作りなさい。

文字コードはunicode/UTF-8とすること。

-

ファイルのダウンロードと提出方法に従い,Materialフォルダからmp3ファイルを自分のPCにコピーせよ。

- epuse2d009.mp3を聞き,上記テキストファイルに書き取りなさい。

保存したファイルをreportフォルダへ提出。

- 次に残りのファイルを使い,教科書pp.146-の Sound pairs 1, 2, 15, 39, 50を練習せよ。

- pair work

- 次に「サウンドレコーダ」を起動し,Sound pairs 1, 2, 15, 39, 50の枠内のペアを録音せよ。全部を一つのファイルに。

- 音が出ない,録音できないときはオーディオファイルの再生と録音を参考に。

- 録音したファイルをReportフォルダへ提出せよ。ファイル名は学籍番号.wmaとすること。

<エッセイについて>

- テーマは教科書pp. 166-の Glossary もしくは前期に配布した Glossary から一つを選ぶ。

- A4で8ページ以内,全ページに学籍番号,ページ/総ページを記入。左上にクリップ(ステープラ不可)。手書き不可。

- 1月29日正午までに,発表用スライド(A4横,学籍番号.pdf)と本文のテキストファイル(学籍番号.txt)を

メールの添付ファイルで提出。

<presentation schedule revised>

Wk 2 (October 10) Stress patterns 32-33 352,328

Wk 3 (October 17) Stress patterns 34-35 342,360

Wk 4 (October 24) Stress patterns 36, Intonation 37 038,030

Wk 5 (November 7) Intonation 38-39 096,090,087

Wk 6 (November 14) Intonation 40-41 027,330,071

Wk 7 (November 21) Intonation 42-43 320,322

Wk 8 (November 28) Intonation 44-45 340,109,105

Wk 9 (December 5) Speed 46-47 045,324,367

Wk 10 (December 12) Speed 48-49 112,047,370

Wk 11 (December 19) Speed 50, Tone 51 303,313

Wk 12 (January 9) Tone 52-53 346,373

Wk 13 (January 23) Tone 54-55 369,355

Week 2 : sentence stress patterns

<今日の目標>

<今日の課題>

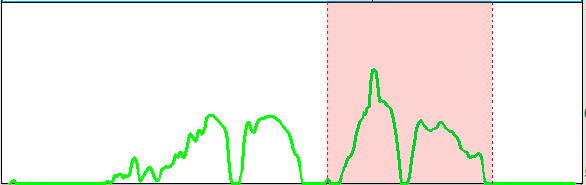

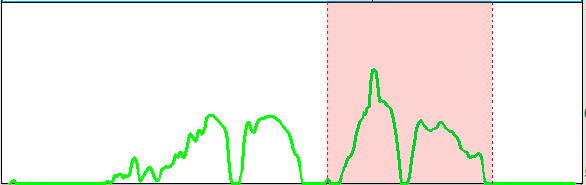

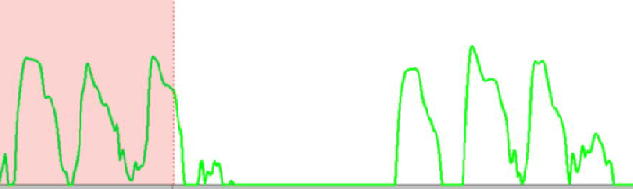

- praat tutorial 1を参考に,

"thirteen - thirteen men"の強勢のグラフを作成せよ。学籍番号.pdfをreport-nagaiフォルダへ提出

Week 3 : to be and auxiliary

<先週の解答例>

<今日の出席確認>

- 先週の課題を参考に, "1, 2, 3 - one to three"の強勢のグラフを作成せよ。

学籍番号.pdfをreport-nagaiフォルダへ提出

<今日の目標>

<IPAによる強勢表示>

- [ˈwʌt ˌduː ˳juː ˈwɔnt]

ˈ が primary stress, ˌが secondary stress。 ˳ で tertiary stress を示すこともある。

- [ˈwʌt˺ ˌdə.ˌjə ˈwɔnt˺]

. は syllable break (音節境界)を示すが, redundant な表記となってしまう。

- [ˈwʌ ˌdʒə ˈwɔn]

強勢パタンを示すだけなら OoO と書いても同じ。音節区切りに悩まなくて便利。

Week 4 : short words and speech units

<先週の解答例>

グラフにどちらが1to3なのか,書き込んでみよう。

praat の sound object に TextGrid で ToBI 形式に従ったラベルを書いおくとズレない。

簡単なのはワードに貼り付けた後,枠なしのテキストボックスを重ねること。

<今日の目標>

<今日の出席確認>

- material - nagai フォルダから praat.exe をコピー

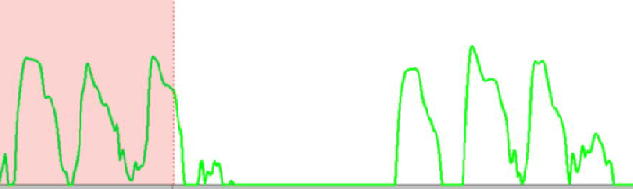

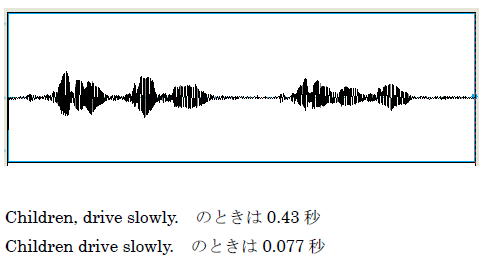

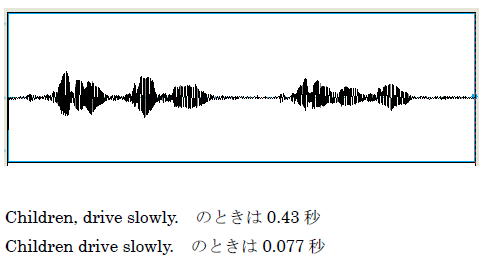

- "children drive slowly" を二通りに録音し, pause の長さの違いを計測せよ。

音声波形の下に何秒かを書き加え,学籍番号.pdfをreport-nagaiフォルダへ提出。

- 長さの測りにくい,測れない箇所があることを実感せよ。

< IPAによる韻律区切り>

- Minor (foot) groupを ǀ ,Major (intonation) groupを ǁ で表記する。

(U+01C0, U+01C1, same as dental and alveolar lateral clicks in IPA fonts)

< the の発音>

- 前期のハンドアウトで弱形の発音について復習

- 母音の前で /ði/ , それ以外 /ðə/と学ぶのが普通だが,あまり守られていない。

特にポーズの後やアクセントを置くときは子音前でも /ði(ː)/ 頻出 (Wells, 2008)。

- 口の開きも舌の高さも連続的に変化するので,

弱い to が[tə]か[ti]か[tu]かと考えることには,あまり意味がない。

< 次回までに>

essay のテーマと,それを選んだ理由,予想される結論をテキストファイルで提出

Week 5 : speech units and grammar

<今日の出席確認>

- material - nagai フォルダから praat.exe をコピー

- "some", "a" "tin" "of" "peas"と,"some milk", "a tin of peas"を発音し,some, and, a, of の部分の長さと強さを比較せよ。 グラフの下に発音記号を書き,長さを ms (ミリ(10-3)秒),強さはとりあえずpraatの intensity の dB (デシベル)で記載せよ。ワードで「ファイル」「オプション」「保存」「ファイルニフォントを埋め込む」を選び,学籍番号.pdfとしてreport-nagaiフォルダへ提出。

<先週の解答例>

slowly の [u][l][i]それぞれの長さを測るのは大変難しい(ほぼ無理)が,

ポーズの長さは比較的測定しやすいことを実感しよう。

<今日の目標>

<plagiarismについて>

- plagiarismについてはウェブ上にいろいろな教材があるので自習すること

- 引用はIPAもしくはMLAフォーマットに従うこと

- 日本語では心理学会「執筆・投稿の手びき」を標準とする。まず「1.6 引用・言及」を熟読し

「1.9 引用文献(見本1.9,p.34)」と対応させること

- コピペは無条件で「不可」。締切当日には本文のテキストファイルも提出

<recap>

教科書ハンドアウトは「前日正午まで」に「学籍番号.pdf」をメール添付で提出

Week 6 : emphasizing

<先週の解答例>

「アクセント」のある箇所は「強く(intense)」「高く(high)」「長い(long)」。

この教科書はその箇所を「主強勢(main stress)」としている。英語教育では「強勢(stress)」と「アクセント」を混同することが多いので注意。

<今日の出席確認>

- material - nagai フォルダから Indiana University の mp4 ファイルをコピーしてよく聞く

- ノルマンディー上陸についての課題エッセイに "The invasion of Normandy was one of the most important battles in American history." と書く場合,どうすればよいか。

- 引用が不要なのは,どのような場合か。

- 学籍番号.txt を report - nagaiフォルダへ提出。

<今日の目標>

<主強勢の位置>

- main stress goes on the last content word in a speech unit

- 前期に学んだ compound word/set phrase の強勢パタンに注意

- その他,無視できるもの(Morning Ian. / Yes Sir. / Which one? / ..., isn't it?/you know etc.)

Week 7 : main stress

<先週の解答例>

残念ながら合格答案なし。

plagiarismについてのビデオを一字一句まで聞き取り,完全に理解しておくこと。

できないと留学は無理。

<今日の目標>

<今日の課題>

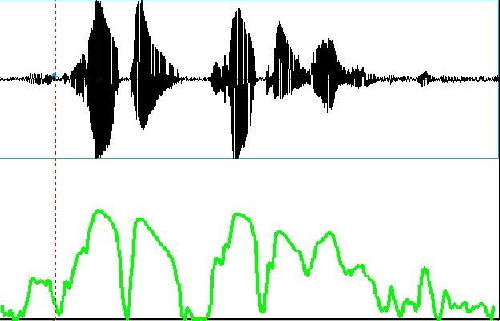

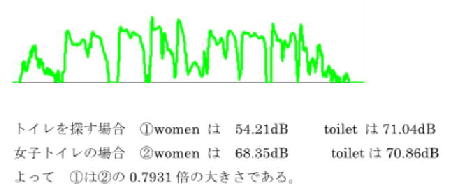

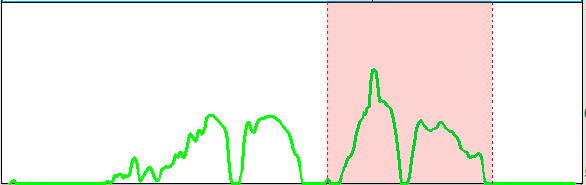

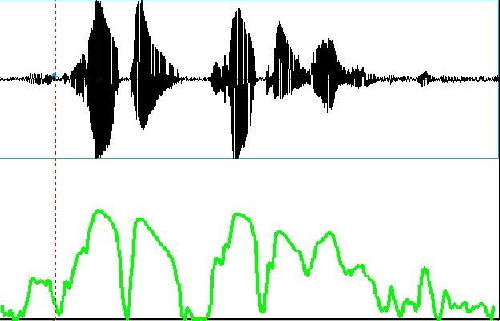

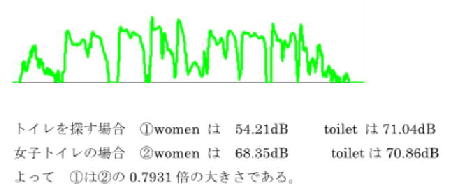

- "Where's the women's toilet?"を教科書95頁のように2通りで発音しpraatで録音せよ。"wo(man)"部分と"toi(let)"部分の強さ(intensity),高さ(pitch),長さ(msec)を調べよ。

- 「強調」すると最も変化するのは,強さ,高さ,長さのうちのどれか?

- 強さをdB単位で測定し,およそ何倍になっているか計算せよ。

- 学籍番号.pdf を report - nagaiフォルダへ提出。

Week 8 : corrections / tones

<先週の解答例>

この解答の例だと,だいたい68dB-54dB=14dBの差があります。

先週のハンドアウトを参考にもう一度計算しよう。

「強調」すると「強さ」だけでなく「高さ」「長さ」も変わりましたか?

<今日の目標>

<今日の課題>

- "No." のピッチの動き(tones)を rise, fall, level, rise-fall, fall-rise に分類するとき,それぞれをどのような場面で使うか。具体的な状況をワード文書で書きなさい。次に隣の人と同じかどうか確認せよ。

- (1)rise, fall, level, rise-fall, fall-rise のランダムな順を決めよ。

(2)隣の人に聞いてもらい,メモしてもらいなさい。

(3)正しく伝わっていたか確認せよ

- material フォルダの rtpitch.exe をコピーして実行し練習せよ

- 5つのピッチを表すグラフを作成してワード文書に貼り付けた後,学籍番号.pdf として report - nagaiフォルダへ提出。

Week 9 : speed

<先週の解答例>

簡単に「上昇」「下降」と呼びますが,ピッチの動きの実態は一本調子ではありませんね。

<今日の目標>

<今日の課題>

- material フォルダの wav ファイルをローカルにコピーせよ。

- praatで話速を変え,書き取りなさい。

- ハンドアウトの課題の答えと共に,学籍番号.txt を report - nagaiフォルダへ提出。

Week 10 : connected speech

<先週の解答例>

1オクターブの間に音階は12個ある。低いほうのラを440Hzとすると、高いほうのラは880Hz。その差は440Hzで、12で割ると36.666…となる。ラからシへは音階二つ分違うので、36.7×2を足して、513.4Hzがシの音であると考えられる。

(先週やった波形(グラフ)の足し算を思いだそう。2Hz+3Hz=5Hzではなかったですね。)

○聞き取りにくい理由

・機能語には、強勢が置かれていないため、聞くことが難しい。

・but,it,outのtの文字がとても短い停止に置き換えられるため。

・つなぎ言葉はそれらの前や後ろにあるほかの強勢の置かれていない単語とつながっているため。

<今日の目標>

<intrusive consonants>

- 子音-母音のつながり(CV)は調音器官の狭窄後に呼気が流れ出るという意味で,

ごく普通の universal な現象。CV.CV.CV...CVと続くのが自然で,

CVCのVC(ライム)をCVに優先する英語のような言語はむしろ例外的

- 英音では発音されなくなった[r]が,母音の前で復活する。

[r]を発音する米音は,英音の古い形が辺境で残ったもの。

- [w]は唇が狭まる変化(labialised,唇音化)を,

[j]は狭めの位置が口蓋へ高まる変化(palatarised,口蓋化)を示す。

母音の連続を避けて子音が挿入するとCV.CV....連続を作ることになる。

- [r]という補助記号(diacritics)はIPAにはない。

いずれも音声学を詳しくやった人以外には分からないので,教室での使用は無理。

意味の区別をもたらさないので,/ /で記述するのも不自然。

<assimilation (同化)>

教科書106ページDの white bread [ʍaɪt˺ bɹed] は,

なぜ [waɪ pɹed] になるのか考えよ。

- [t]は「無声(-voice)」「歯茎(+alveolar)」「破裂音(+plosive)」

- [b]は「有声(+voice)」「両唇(+bilabial)」「破裂音(+plosive)」

- 後にある[b]「両唇」が,前の[t]「歯茎」の「調音場所(place of articulation)」を[p]「両唇」に変えると,[ʍaɪp bɹed] となる。

- 前の[p](「無声(-voice)」「両唇(+bilabial)」「破裂音(+plosive)」)が

後の[b](「有声(+voice)」「両唇(+bilabial)」「破裂音(+plosive)」)の「有声無声の区別」を「有声」に変えると,[ʍaɪp pɹed]となる。

- 破裂の連続[pp]は発音しにくいので,一つ省略すると[ʍaɪ pɹed]。

<今日の課題(出席確認)>

上記の例に倣い,white coffee, red pepper, red cabbage, green pepper, green grapes の音の変化を説明せよ。学籍番号.txtをreportフォルダへ提出。発音記号を含むのでunicodeで保存すること。

Week 11 : speed and tones

<先週の解答例>

Whiteの最後の音の[t]がcoffeeの最初の音の[k]の音と同化してwikeという発音になる。

Redの最後の音の[d]がpepperの最初の音の[p]の音と同化してrebという発音になる。この場合[d]が有声、[p]が無声であるので同化した音が濁る。

Redの最後の音の[d]がcabbageの最初の音の[k]の音と同化してregという発音になる。この場合[d]が有声、[k]が無声であるので同化した音が濁る。

Greenの最後の音の[n]がpepperの最初の音の[p]の音と同化してgreemという発音になる。この場合前者の音が[n]であるのでンと言う発音にしか聞こえないが発音記号で記すと変化がわかる。

Greenの最後の音の[n]がgrapesの最初の音の[g]の音と同化してgreengという発音になる。この場合発音的にはングとは聞き取りにくく、ンという音のみ聞こえるだろう。しかし発音記号で記してみると違いがわかる。(「濁る」とは?)

white coffee

[waɪt kɔfi] > [waɪk kɔfi] > [waɪ kɔfi]

無声歯茎音[t]が後続の無声軟口蓋音[k]に同化し無声軟口蓋音[k]に変化。

破裂の連続[kk]は発音しにくいので一つ省略し[waɪ kɔfi]となる。

red pepper

[ɹed pepə] > [ɹeb pepə]

有声歯茎音[d]が後続の無声両唇音[p]に同化し有声両唇音[b]に変化。

red cabbage

[ɹed kæbɪʤ] > [ɹeg kæbɪʤ]

有声歯茎音[d]が後続の無声軟口蓋音[k]に同化し有声軟口蓋音[g]に変化。

green pepper

[gɹɪːn pepə] > [gɹɪːm pepə]

歯茎鼻音[n]が後続の無声両唇音[p]に同化し両唇鼻音[m]に変化。

green grapes

[gɹɪːn gɹeɪps] > [gɹɪːŋ gɹeɪps]

歯茎鼻音[n]が後続の軟口蓋音[g]に同化し軟口蓋鼻音[ŋ]に変化。(ほぼ模範解答!次のステップとして,中学生にはどう説明すれば良いか考えよ。)

White coffee

/t/(voiceless alveolar plosive) が/p/(voiceless bilabial plosive)になって、coffeeの最初の/k/(voiceless velar plosive)とつながりやすくなる。

Red pepper

[d](voiced alveolar plosive)が[b](voiced bilabial plosive)に変化する。Pepper最初の[p] (voiceless bilabial plosive)を言いやすくするため。[d]よりも[b]のほうが[p]と無声・有声の違いしかないから。

Red cabbage

[d](voiced alveolar plosive)が[g](voiced velar plosive)に変化する。調音位置をvelarに変えることで、あとに続くCabbageの最初の/k/(voiceless velar plosive)とつながりやすくなる。

Green peppar

[n](voiceless alveolar nasal)が[m](voiced bilabial nasal)に変わる。Bilabialにすることであとに続く[p] (voiceless bilabial plosive)を言いやすくするため。(良い指摘です)

White coffee → wike coffee

・[t]は voiceless alveolar plosive

・[c]は voiceless velar plosive

・破裂の連続は発音しにくいため省略がおこる

・voiceless の連続は発音しにくいため省略がおこる

Red pepper → reb pepper

・[d]は voiced alveolar plosive

・[p]は voiceless bilabial plosive

・破裂の連続は発音しにくいため省略がおこる

・後にくる[p][両唇]が、前の[d][歯茎]の調音場所を[両唇]に変えると reb になる

Red cabbage → reg cabbage

・[d]は voiced alveolar plosive

・[c]は voiceless velar plosive

・破裂の連続は発音しにくいため省略がおこる

・後にくる[c][軟口蓋]が、前の[d][歯茎]の調音場所を[軟口蓋]に変えると regになる(発音記号[c]とは?)

<今日の目標>

<今日の課題(出席確認)>

material - nagai フォルダからmp3ファイルをローカルにコピーして聞きなさい。

(1)文を書き取り,(2)toneの種類(rise, fall, rise-fall, fall-rise, level)と位置を決め,

(3)音調句を線を重ねる方法で記述してみよ。

色々なやり方があるが,ワードではとりあえず「挿入」「図形」「線」で可。

学籍番号.pdfをreportフォルダへ提出。

Week 12 : sure and unsure/instructions

<先週の解答例>

<今日の目標>

<今日の課題(出席確認)>

(1)material - nagai フォルダからmp3ファイルをローカルにコピーして聞きなさい。

Open (wh-) question や,statement (平叙文) で上昇調になっている箇所を挙げ,

その理由を説明しなさい。

(2)praat quick tutorial part 4を参考に自分の声のピッチを操作し,声の高さの高低差が何Hzあれば疑問文に聞こえるか,調べよ。

学籍番号.txtをreportフォルダへ提出。

Week 13 : opinions/enthusiasm

<先週の解答例>

課題1

52.2 の文章で平叙文やopen-questionの文で上昇調になっている部分は

1,4,6,8,の文章であった。

すべての文章にaboutやprobablyなどがみられるところから、

会話の中で不確かであり、自信がない部分では平常文やopen-questionでも

上昇調になることが分かった。

時間など自分が不確かであるときには、上昇調を使って、相手に伝えることが分かった。

課題2

元の音声は 202Hzから245Hzの間であった。202Hzから345Hzに変化させたところ

疑問文に聞こえ始めた。

<今日の課題(出席確認)>

- praatを起動し,New-Sound-CreateSoundFromSoundEditorで母音とフォルマントの関係を確認せよ。

- cot - caught と発音して praat で録音し,SoundEditorで第一・第二フォルマントの高さを測定せよ。

- センター試験の3番と7番の問題のつづり

ss/cc/pp について解説せよ。

- 教科書57ページAの語について,発音問題に出題すべきでない語を挙げその理由を説明せよ。

- 学籍番号.txtをreportフォルダへ提出。

<今日の目標>

・次週はエッセイ提出と発表会

・A4横1ページの発表用スライド(学籍番号.pdf)を,

当日にreportフォルダへ提出すること

(c) Katsumi NAGAI 2014 : Jump to the

top,

Centre for Research and Educational Development in Higher Education, and

Faculty of Education,

Kagawa University, 760-8521 JAPAN